16 juillet 2025 - Actualités

Droit de préemption "captages" : focus sur le dispositif de consignation de la Caisse des Dépôts

À l’heure où l’usage intensif de produits phytosanitaires menace la qualité des nappes phréatiques, les Aires d’Alimentation des Captages (AAC) nécessitent une surveillance et une protection particulière pour prévenir les pollutions. Dans ce cadre, le droit de préemption, associé à la consignation, constitue un outil phare, à disposition des collectivités, pour protéger la ressource hydrique.

Le droit de préemption des terres agricoles situées dans les aires d’alimentation des captages : quésaco ?

Pour lutter contre la dégradation des ressources en eau potable par les pollutions diffuses, essentiellement par les nitrates et les pesticides, la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 a introduit un droit de préemption spécifique sur les terres agricoles situées dans les AAC.

Ce droit, codifié aux articles L.218-1 à L.218-14 et R.218-1 à R.218-21 du code de l’urbanisme, permet aux communes, groupements de communes et, depuis la loi « 3DS » du 21 février 2022, aux syndicats mixtes, compétents pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, d’acquérir prioritairement des surfaces agricoles, et ainsi de contrôler l’usage des sols.

Il s’exerce dans les secteurs identifiés par le plan local d'urbanisme (PLU) ou tout document d'urbanisme en tenant lieu, qui délimite le périmètre des aires concernées et conditionne la possibilité d'utiliser cet outil foncier notamment au service de la protection des captages.

Pour aller plus loin, voir notre article : Captages d’eau en zone agricole : un droit de préemption conforté.

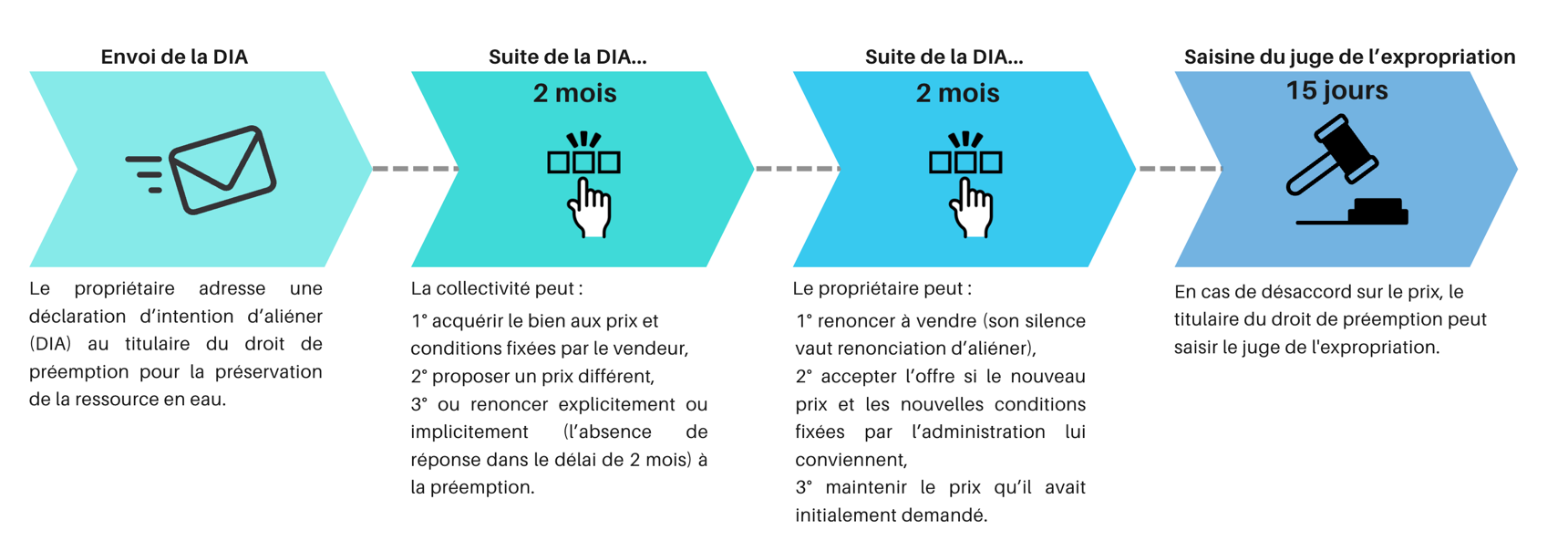

La procédure de préemption s’organise en plusieurs étapes, qui, en application de l’article L.218-10 du code de l’urbanisme, empruntent aux dispositions du droit commun (articles R. 213-9 à R. 213-13 du Code de l’urbanisme) :

Afin de garantir la sécurité juridique de l'opération et d'éviter que certaines situations ne retardent la finalisation du projet, les textes prévoient le recours obligatoire à la consignation dans deux hypothèses :

- En cas de saisine de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le titulaire du droit de préemption du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de la valeur du bien évaluée par les services des domaines dans le délai de trois mois à compter de la saisine du juge de l'expropriation. Sinon, il est réputé s’être désisté de son droit (article L. 213-4-1 du code de l’urbanisme) ;

- De plus, si, en cas d’acquisition, des obstacles empêchent le paiement du prix de vente au vendeur (non réponse à l’offre de règlement, non justification de son identité, non production d’un relevé d’identité bancaire, etc.), la collectivité doit consigner la totalité du prix du bien dans les 4 mois qui suivent la décision d’acquérir le bien (accord sur le prix) ou la décision définitive du juge de l’expropriation (prix fixé définitivement par le juge) (articles L. 211-5 et L. 213-14 du Code de l’urbanisme). À défaut du respect de ces délais, le vendeur peut aliéner librement le bien.

La consignation : une garantie au service de la sécurité juridique et de la protection de l’environnement

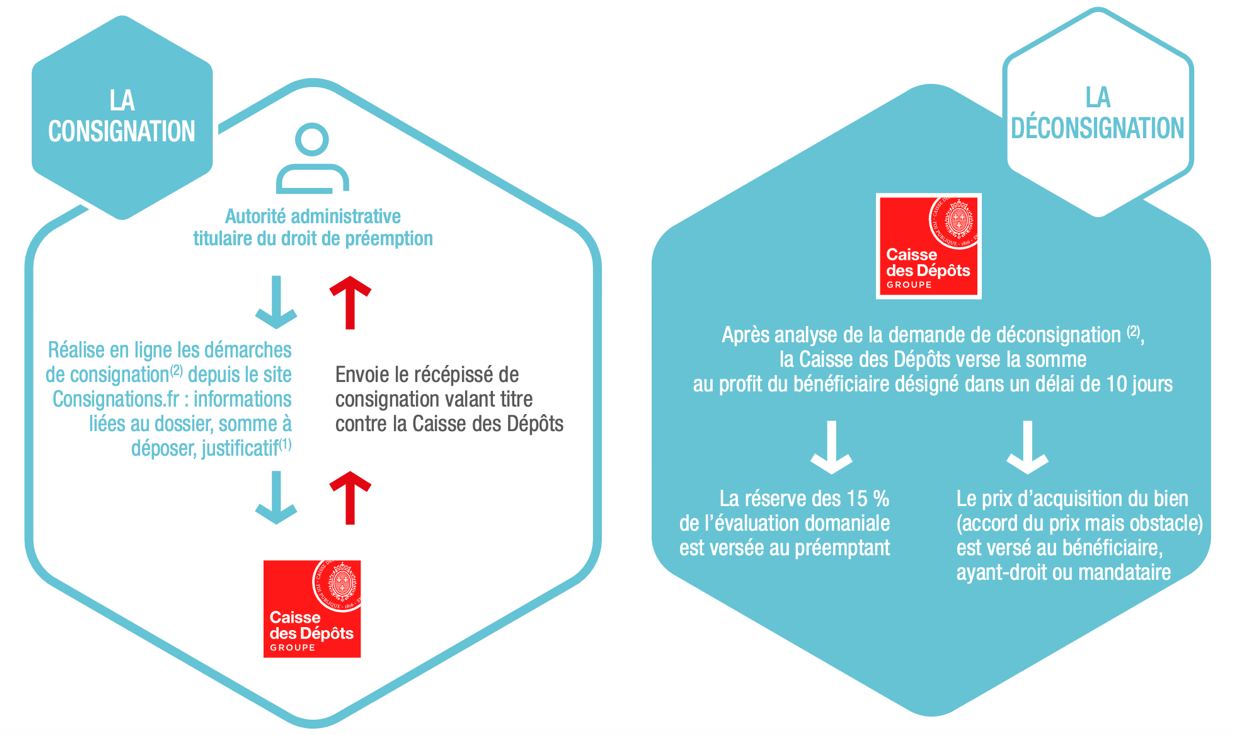

Le mécanisme de consignation joue un rôle essentiel dans les procédures de préemption. Il permet au titulaire du droit de préemption de sécuriser juridiquement l’acquisition du bien, même en l’absence d’accord immédiat avec le vendeur ou en présence d’un obstacle au paiement.

En la matière, la Caisse des Dépôts propose un dispositif de consignations, applicable au droit de préemption environnemental sur les AAC, qui présente plusieurs avantages :

- Sécurité et égalité de traitement : la stricte neutralité de la Caisse des Dépôts, tiers de confiance, garantit la protection des fonds consignés et le respect des droits de chacun ;

- Gratuité de gestion des fonds et rémunération des sommes consignées au taux fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des Dépôts ;

- Simplicité et rapidité de la procédure de déconsignation : la Caisse des Dépôts s’engage à reverser les fonds consignés dans un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter de la réception des justificatifs nécessaires ;

- Durée de conservation de 30 ans au terme de laquelle, s’ils ne sont pas réclamés, les fonds reviennent à l’État.

Pour plus d’informations, voici le lien.

Ce dispositif constitue une réponse aux blocages juridiques ou pratiques pouvant intervenir dans le cadre du droit de préemption pour les AAC. Il permet aux collectivités d’intervenir rapidement pour protéger un bien commun vital, tout en assurant la protection des droits des propriétaires, renforçant ainsi l’effectivité des mesures juridiques de préservation de la ressource en eau.

N.B. : Un mécanisme analogue existe en matière d'expropriation. Pour plus d’informations, voici le lien.

Contact : Théo BONFILS et Marie MATEO